1802 год:

К этому дню войсковая соборная Воскресенская церковь на Крепостной площади города Екатеринодара была «уже строением совсем окончена, кроме иконостаса». И канцелярия Черноморского казачьего войска приняла решение временно «украсить сию новую Войсковую церковь имеющимся в войске старым иконостасом и иконами» походной войсковой Свято-Троицкой церкви, а саму походную церковь, «по низкому строению и камышовой крыше», решено поставить в притворе нового храма «до нужного походного случая».

По ходатайству войсковой канцелярии епископом Афанасием 21 июня 1802 года войсковая церковь была признана соборною, а 5 октября того же года была освящена протоиереем Черноморского казачьего войска Петром Куницким. Отделка собора продолжалась до осени. Сооружение нового иконостаса поручено было «испытанному в познаниях и честности» сотнику Николаю Планкевичу, а за мастерами - столярами, резчиками, живописцами - ездили в Москву.

1838 год:

В этот день I и II эскадры Черноморского флота, состоявшие из кораблей «Силистрия», «Адрианополь», «Императрица Екатерина», «Султан Махмуд», «Память Евстафия», «Чесма» и «Иоанн Залтоуст», фрегатов «Агатополь», «Тенедос», «Штандарт» и «Браилов», бригов «Фемистокл», «Меркурий» тендера «Луч» и пароходов «Северная звезда», «Громоносец», прибыли к устью реки Туапсе и, выстроившись в 800 метрах от берега, бросили якоря.

Командовал объединённой эскадрой и всей десантной операцией адмирал Михаил Лазарев. Командование войсками было поручено молодому генерал-майору Николаю Раевскому. Он со штабом находился на адмиральском стопушечном корабле «Силистрия», которым командовал капитан I-го ранга Павел Нахимов. «По всему протяжению видимого берега горцы развели огни, - записывает начальник штаба Григорий Филипсон накануне, 11 мая, - и можно было рассмотреть, особенно через зрительную трубу, как толпы их переходили от костра к костру; ясно, что сбор их был многочислен. Из словесного приказа мы узнали, что первым рейсом всего десанта будет командовать сам начальник отряда Раевский; авангардной цепью - полковник тенгинского полка Егор фон-Бринк; правой цепью - полковник Михаил Полтинин; левою - полковник Марцелин Ольшевский».

Артиллерийским огнём горцев отогнали от береговой линии и после этого гребные суда с десантными войсками подошли к берегу...

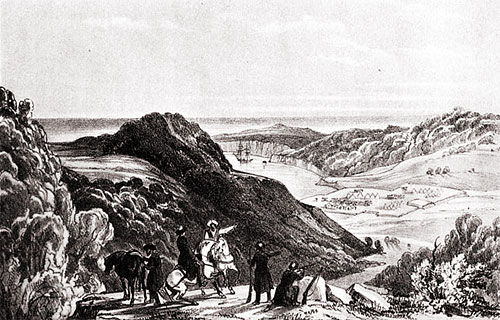

Одним из участников десанта был художник Иван Айвазовский. Молодого живописца, только начинавшего входить во славу, пригласил в экспедицию Николай Раевский. «Всё моё вооружение состояло из пистолета и портфеля с бумагою и рисовальными принадлежностями, - вспоминал художник. - Картина была чудная: берег озарённый заходящим солнцем, далёкие горы, флот стоящий на якоре, катера, снующие по морю, поддерживающие сообщение с берегом. Миновав лес, я вышел на поляну; здесь картина отдыха после недавней боевой тревоги: группы солдат, сидящие на барабанах офицеры, кое-где трупы убитых и приехавшие за их уборкою черкесские подводы. Развернув портфель, я вооружился карандашом и принялся срисовывать одну группу. В это время какой-то черкес, без церемонии взяв у меня портфель из рук, понес показывать мой рисунок своим. Понравился ли он горцам, не знаю; помню только, что черкес возвратил мне рисунок выпачканным в крови. Этот "местный колорит" так на нём и остался...» (иллюстрация: картина Ивана Айвазовского «Десант генерал-майора Николая Раевского в Туапсе 12 мая 1838 года»)

После победы над горцами в устье реки Туапсе был разбит лагерь и начато возведение укрепления, названного Вельяминовским, в память генерал-лейтенанта Алексея Вельяминова. Таким образом, путь снабжения горцев оружием через Гойтхский перевал был перекрыт.

Однако, с первых же дней своего существования укрепление Вельяминовское подвергалось ожесточенным атакам местных племён. И вскоре было разрушено. Но уже через год Вельяминовский форт восстановили (рисунок с натуры: «Русское укрепление у реки Туапсе (Вельяминовское)» Джеймса Станислава Белла (James Stanislaus Bell) - британского разведчика, участника Кавказской войны на стороне черкесов).

1867 год:

Издан императорский Указ об открытии в Темрюке «Городской думы, состоящей из городского головы и двух членов по выбору общества». С этого времени в Темрюке было введено гражданское управление.

1870 год:

Открылось первое учебное заведение в городе Новороссийске - одноклассное мужское начальное училище, созданное по инициативе начальника Черноморского округа Дмитрия Пиленко.

Училище располагалось в здании адмиралтейства. Первым его смотрителем был Николай Бабак. «Училище учреждалось для детей всех сословий, но ввиду тесности помещения, рассчитанного на 45 человек, начальник округа высказался за предпочтительное право обучаться в Новороссийской школе детям местных граждан, купцов и мещан».

1924 год:

Советом народных комиссаров РСФСР рассмотрен и утверждён проект декрета о заповеднике на юге страны. Автором проекта «Кубанского высокогорного заповедника» с обоснованием и точным указанием его границ был биолог Христофор Шапошников.

Целью создания заповедника было сохранение в неприкосновенности природы Кавказа и главного богатства этих мест - поголовья кавказского зубра. Согласно постановлению Правительства, изданном в том же 1924 году, на территории, названной «Кавказский зубровский заповедник», запрещалось «селиться, рубить деревья, заниматься скотоводством, охотиться». Подробнее об истории создания заповедника и первых годах его деятельности можно прочитать на сайте .

В 1979 году заповедник, занимающий площадь 280,4 тысяч гектар, получил статус биосферного. А с 1999 года включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Западный Кавказ». В 2007 году Кавказскому государственному природному биосферному заповеднику, являющемуся крупнейшим горно-лесным заповедником Европы и одним из старейших заповедников России, было присвоено имя его основателя Христофора Георгиевича Шапошникова (иллюстрация: в Кавказском государственном природном биосферном заповеднике).

1937 год:

Газета «За большевистские колхозы» опубликовала сообщение о том, что «колхозник села Навагинки, Сочинского района, геолог-самоучка Тимофей Григорьевич Семёнов, в результате длительных разведок установил, что берег Чёрного моря от села Лазаревки до Адлера (примерно 70 километров) является золотоносным».

Отметим то, что Тимофей Семёнов обнаружил золото в морском песке на береговых террасах и на дне моря в нескольких метрах от берега - «особая золотоносность была установлена в районе курорта Сочи, от Бочарового ручья до реки Раздольной».

1957 год:

В городе Краснодаре открылся первый фестиваль молодёжи Кубани «За мир и труд», приуроченный к предстоящему в Москве VI Всемирному фестивалю молодёжи и студентов.

| 11 мая | События мая | 13 мая |